|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

| © 2024 |

| Le Marchois |

|

Le Marchois

Les langues régionales présentent un réel intérêt dans le domaine linguistique, utilisées le plus souvent pour la vie quotidienne et dans un espace restreint. A ce titre, elles méritent d’être sauvegardées, pratiquées même si elles sont le plus souvent employées par les habitants des zones rurales âgés de plus de 50 ans. Tous ces locuteurs étant francophones, leur utilisation a tendance à décliner. Pour autant, il ne faudrait pas, en se cachant derrière l’Europe qui défend les langues minoritaires, reconstruire la tour de Babel. Le français, grâce à la Révolution de 1789, est devenu une langue commune qui a permis de rapprocher les hommes au lieu de les diviser même si cela s’est fait parfois à marche forcée… Si le Marchois présente des traits communs avec des parlers de langues d'oïl et d’oc, il n'en est pas pour autant un mélange mais constitue une langue distincte. Le Marchois a certaines ressemblances avec le français, le limousin occitan et l’arvernois : ces ressemblances tiennent à la fois à leur parenté (toutes ces langues sont romanes) et à leur proximité géographique (le français peut ressembler à l'italien et à l'espagnol et pour autant ce n'est pas un mélange des deux). Les langues romanes sont nées, se sont développées parallèlement les unes aux autres et ont pu et s’enrichir mutuellement aux zones de contact. Au Moyen Âge, l'occitan a sans aucun doute été une langue au service d'une communauté humaine et d'une culture importantes. Langue lyrique des troubadours, utilisée sur un plan juridique ou administratif, elle est riche d'une culture et d'une littérature à la fois ancienne et moderne.

Il en va de même pour le français bien sûr. Pour autant, il n’existe aujourd’hui aucun hégémonisme linguistique de la part de militants de la langue d’oil qui est reconnue comme n’étant pas unifiée mais composée de multiples langues (le français, le wallon par exemple). Il n’en va pas de même pour l’occitan… Le Marchois se parle dans une zone défavorisée au plan démographique et économique. Il n’a pas bénéficié d'une littérature suffisamment importante pour le promouvoir. Cette fragilité le met à la merci d’une volonté d'absorbtion occitano-languedocienne. Passé du statut de « patois » avec la suprématie du français, le voilà devenu « sous-dialecte occitan ». Le mot patois (qui vient du latin patrensis signifiant langage au sens paternel/héréditaire) a pris un sens péjoratif et, pour éviter de l’utiliser, on l’a remplacé par le mot « parler ». On utilise aussi donc parfois l’expression « parler Marchois ». Mais de là à voir le Marchois affublé du péjoratif « sous-dialecte »... merci pour le changement !

On sait que l'immense majorité des langues du monde n'ont pas été écrites (les langues gauloises par exemple), elles étaient d’abord un mode d'expression oral. La faible importance d’écrits en Marchois permet aujourd’hui aux plus acharnés des occitanistes de tenter d’imposer leur graphie et leur orthographe alors qu’ils ne correspondent en rien au Marchois. Cette norme, développée uniquement au XXème siècle par quelques intellectuels du coin de Montpellier indépendamment des locuteurs directement intéressés, est aujourd'hui prépondérante en Languedoc. L’occitan est donc devenu le synonyme de languedocien… Les dernières études menées en Marche l’ont toutes été par des militants occitans ! Difficile tout de même d’être juge et partie. Certains d’entre eux ont établi de belles cartes pleines de frontières et de limites linguistiques (souvent en vue d’un hypothétique Etat occitan) alors que tout le monde sait qu’en linguistique il n’y a pas de frontières claires. Le Nord de la Creuse proche du Poitou, du Berry et du Bourbonnais, sera plus imprégné d’oil tandis que le Sud, limitrophe de la Haute-Vienne, sera un peu plus influencé par l’oc limousin. Pour autant, « Le patois que parlent les habitants de ce département offre quelques nuances locales : il est dérivé du celtique et du latin et est assez différent, ainsi que je me propose de le faire voir, du patois limousin » expliquait déjà Joullietton en 1814 dans son Histoire de la Marche et du pays de Combraille. . L'absence de l'article partitif caractéristique des langues d'oc en général. Cet article existe par contre en Marchois ! En français moderne : « je bois de l'eau » En vieux français, celui du Moyen-Age et d’avant la Révolution, l’eau se disait « aigue »… En Marchois : « i boive de l’aigo » En occitan/provençal : « bùvi d'aigo » En limousin nord-occitan : « beve de l'aigo »

Toutes les études socio-liguistiques de terrain démontrent qu'il n'existe aucune identité commune à l'ensemble du territoire « occitan » et que toutes les langues sont dotées d’une richesse socio-linguistique complète leur permettant d’être des langues autonomes.

Pas de revendication nationaliste, pas d’impérialisme marchois et d’envie d’annexion « territoriales », pas de « Front de Libération de la Marche », pas de sous-entendu raciste, xénophobe, pas de nostalgie passéiste des provinces royales, de fantasmes malsains (« la terre ne ment pas » affirmait Maurras). Le drapeau n'est qu'une commodité, pas un emblème au nom duquel il faudrait se battre. Non, la Marche est une terre et le Marchois une langue ni plus beaux, ni plus grands, ni plus merveilleux que d’autres. Pour autant, ils sont bien vivants en plein XXIème siècle, riches de leur passé. Qu’on soit né ici, qu’on y ait ses racines ou qu’on y vive depuis peu, cette terre est et reste accueillante, loin des excès.

Nous sommes donc Marchois. Pas occitans. Il serait terrible de voir se développer en Marche ces écoles occitanes (calandretas) qui imposeraient une langue et une culture venues du sud, sous le drapeau de la croix occitane qui n’a jamais flotté ici, et qui gommeraient nos racines paysannes et ouvrières… Nous avons ici des grillons, pas de cigales. Nos taureaux se reproduisent dans les près, ils ne finissent pas étrillés dans une corrida. Nous mangeons un excellent pâté aux pommes de terre (la pomme de terre, on la nomme « tréfla » en marchois et « entrefaga » en occitan). Le fondu creusois se mange avec du camembert (si, si !) et ne ressemble en rien au cassoulet (par ailleurs fort délicieux).

PETIT VOYAGE HISTORIQUE...

le Croissant, cette zone intermédiaire entre la langue d'oil et la langue d'oc

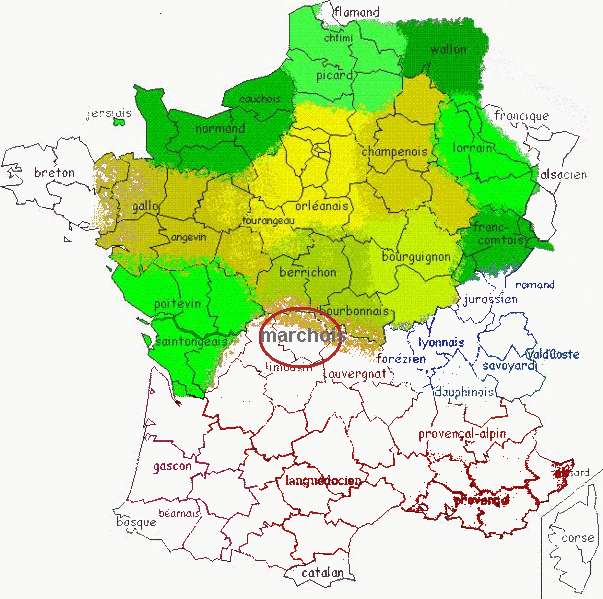

Selon les linguistes, le Croissant serait une zone où l’on parlait autrefois un dialecte de transition entre la langue d’Oïl et la langue d’Oc (certains le situent majoritairement comme se situant dans la langue d’Oïl, d’autres l’inverse).

NI-LANGUE D'OIL, NI-LANGUE D'OC

Cette zone en forme de croissant va du Sud de la Charente, s’élargit au Nord du Massif Central puis se rétrécit jusqu’à l’Allier. Il concerne essentiellement : - le sud de l’Allier (zone autrefois appelé Bourbonnais) avec Montluçon, Vichy, Néris-les-Bains, Commentry et Saint Germain-des-Fossés Le Croissant couvre aussi à la marge de ces zones une infime partie sud de l'Indre, de la Charente, de la Vienne, du Cher et l’extrême nord du Puy-de-Dôme.

Jules Ronjat était un linguiste, considéré comme le grand spécialiste du début du XXème siècle de la langue occitane. On lui doit entre autre un Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes et une Grammaire historique des parlers provençaux modernes (le mot provençal doit être sous-entendu comme signifiant occitan).

Cet éminent occitanophone n’a jamais considéré que le Croissant relevait plus de l'occitan que du français. Et pour cause, alors qu'on considère que l'âge d'or de la culture occitane se situe aux XIIème et XIIIème siècles avec l'art des troubadours, dès cette époque les influences du français (langue d’oil) s'imposent dans le Croissant. On a ainsi pu découvrir que, dans la Marche, dès la seconde moitié du XIIIème siècle, des documents administratifs et juridiques étaient déjà rédigés en français. Dans le Bourbonnais c’est même dès 1245 que les premiers documents écrits connus sont en français avec quelques formes occitanes.

On considère que c’est au 16ème siècle (en pleine Renaissance) que le français s’est totalement substitué à l’occitan.

D’autres occitanophones plus proches de nous n’ont pas souhaité eux non plus situer formellement le Croissant comme étant en zone occitane : C’est le cas de Pierre Bec, lui aussi linguiste. Il a été professeur à l'université de Poitiers, spécialiste de littérature et de linguistique occitane avant de prendre sa retraite en 1989. Président de l'Institut d'études occitanes pendant dix-huit ans, il a écrit sous le nom occitan de Pèir(e) Bèc. On considère que son ouvrage sur la Langue occitane (collection Que sais-je ?) comme une référence.

Il en va de même pour Robert Lafont, universitaire de profession, qui a fondé le Comité occitan d'études et d'action, a été directeur de revues occitanes et Président de l'Institut d'études occitanes jusqu’en 1981. Il est considéré comme étant l'un des théoriciens du colonialisme interne, plus particulièrement du point de vue occitan.

Ces linguistes ont peu ou prou le même point de vue que Ronjat concernant le Croissant. Une zone intermédiaire, où la langue d’Oïl et la langue d’Oc sont globalement à égalité. Même l’icône de l’occitanisme, Frédéric Mistral, considérait que la limite oc/oil se situait juste au nord-ouest de Limoges.

Le MARCHOIS, une langue propre influencée à la fois par la LANGUE D'OIL et par la LANGUE D'OC

A moins de vouloir promouvoir un hégémonisme linguistique propre à certains promoteurs de l’occitan, tout le monde admet que le Marchois a connu une situation dite de diglossie langue d’oil-langue d’oc (le mot diglossie désigne deux systèmes linguistiques coexistant sur un territoire donné) propre à sa situation géographique.

D’ailleurs, les parlers français situés au nord du Croissant - le sud du Berry comme le nord du Bourbonnais - gardent de leur côté des traces d'occitan alors qu’ils sont clairement situés en zone d’oil. Méfions-nous des défenseurs de la pureté d’une langue….

Un linguiste et militant occitan, Nicolas QUINT, s’est intéressé en 1996 à Saint Sylvain en écrivant une Grammaire du parler occitan nord-limousin marchois de Gartempe et de Saint-Sylvain-Montaigut (Creuse). La longue succession d’adjectifs semble démontrer qu’il n’est vraiment pas simple de rattacher purement et simplement le parler marchois à la langue d'oc d'autant que les occitans imposent une graphie qui ne correspond pas à la réalité locale : par exemple, le hameau du Monteillard s'écrit avec deux "L" alors que les occitans l'écriront avec un "h" derrière le "L", etc.

Cette difficulté a poussé ce même auteur à écrire en 2002 Le marchois: problèmes de norme aux confins occitans après avoir publié en 1991 Le parler marchois de Saint-Priest-la-Feuille (Creuse).

On trouve dans ses ouvrages certains passages qui montrent bien que le parler marchois diffère de l'occitan et de la langue d'oil et que l'intercompréhension entre ces différentes langues n'est pas possible : « De l'avis général, le parler de Saint-Priest ne permet pas l'intercompréhension avec le limousin, et il est aussi distinct des parlers du Berry, plus au nord ». Nicolas QUINT, page 2, lignes 4-5-6 du paragraphe 2 in Le parler Marchois de Saint-Priest-La-Feuille (Creuse).

Nul doute que mes ancêtres parlaient le Marchois et que celui-ci était influencé par la langue d’oil et la langue d’oc. Il se distinguait par une identité linguistique particulière (francisation de la phonétique et de la syntaxe).

Ronjat considérait les parlers du Croissant comme étant hétérogènes et je me souviens que mon grand-père m’expliquait que ce qui était parlé à Saint Sylvain ne l’était plus exactement de la même façon quelques kilomètres plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que si les Marchois se comprenaient malgré ces différences, l'occitan parlé à Nîmes, Toulouse ou Béziers leur était étranger. Même l'occitan limousin parlé autour de Limoges était difficielemnt compréhensible.

Des raisons historiques et sociales La Marche a été longtemps administrée par des comtes venus du Poitou (langue d'oil) et sa première capitale, Charroux, était poitevine et ce pendant plusieurs siècles. En Creuse, les seigneurs de Bridiers ou de la Souterraine faisaient partie de la cour des comptes du Poitou. Même la ville de Bourganeuf a appartenu à cette province. Plus tard, ce fut la famille de Bourbon qui dirigea la Marche. Là encore, on pratiquait la langue d'oil en Bourbonnais. Ces influences ne sont donc pas à négliger. A la fin du XIX siècle, du fait de la pauvreté et de l’absence d’emplois, 22.488 ouvriers émigraient neuf mois chaque année et plus de la moitié étaient maçons. Il existe un rapport évident entre migration et pratique du français par le biais de la scolarisation et de l’alphabétisation d’autant que les creusois se rendaient essentiellement en pays d’oil (Paris, Lyon, etc.) Les maçons creusois ont la réputation d’avoir construits des quartiers entiers de Paris (le Panthéon, les Tuileries, le secteur du Louvre, etc…) : la correspondance avec la famille restée au pays se faisait dès lors fort logiquement en français comme en attestent de savantes études. Mon arrière grand-père a participé à la construction du quartier Maubert-Mutualité, juste à côté de Notre-Dame, au-delà de la Seine. Chanson des maçons de la Creuse

Cette migration prolétarienne a permis une ouverture au reste du monde et aux idées socialistes. Les migrants (maçons, tuileurs, cochers, etc.) découvrent la réalité ouvrière et prennent conscience de la lutte des classes et du combat nécessaire pour garantir salaire et conditions de travail. Ils sont à l’origine des premiers mouvements ouvriers et de la création des syndicats (le Congrès fondateur de la CGT en 1895 se tint à Limoges). L’unité ouvrière à laquelle toutes et tous aspirent passe bien évidemment par l’unité linguistique. A peu près à la même époque, d’autres préfèrent se (re)tourner sur le passé. Le mouvement félibrige naît en 1854 autour de Frédéric Mistral et de quelques autes. Il entend faire revivre la culture « provençale », à travers la création d’une littérature dite occitane (les félibres étaient les anciens poètes de langues d’oc). Nombre d’intellectuels, allant de la gauche bourgeoise à l’extrême-droite, portent un regard nostalgique sur le monde rural, présenté comme étant le refuge naturel des « vraies » valeurs, celle de la terre, de la langue et de la "race" ou de la "patrie", face à un monde industriel en plein bouleversement ("la terre ne ment pas" prétendait le sinistre Maurras de l'Action française). Le renouveau occitan (à l’époque on disait provençal) s’amorce donc en opposition avec la démarche de l’unité ouvrière : - les occitanophones, des intellectuels pour la plupart, s’inspirent d’un communautarisme linguistique inspiré du passé. - les ouvriers et salariés refusent l’enfermement nationaliste ou patriote pour défendre les intérêts de la classe ouvrière qui, seule, prévaut.

UNE VOLONTE DE "CONSCIENTISER LES MASSES"

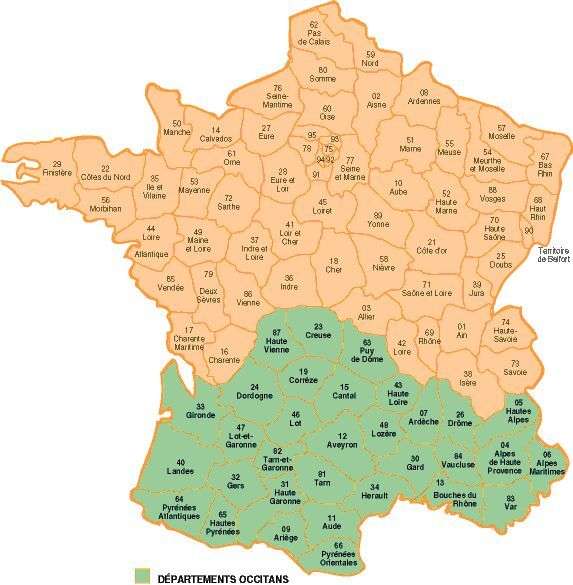

Depuis 1970 et le boum du régionalisme post-baba cool, les cartes présentant l'Occitanie annexent presque toutes le parler marchois et, fort d’un activisme militant, des expériences culturelles sont menées afin de susciter une prise de conscience « occitane », vecteur d’un futur et hypothétique Etat occitan (voir ci-dessous).

« La question occitane est clairement une question politique. L’Occitanie (= le territoire où se parle la langue d’oc) n’est pas un domaine de collectage ethnologique mais un pays dominé, inclus dans un Etat qui tend à la faire disparaître. Les découpages artificiels (départements taillés à la serpe, “régions” sont des outils d’assimilation culturelle. Pour sauver l’occitan, nous avons besoin d’une législation qui s’applique à cet espace (enseignement, médias, vie publique…). Il faut fixer une limite territoriales au delà desquelles cette législation linguistique n’aura plus cours.(…) Ces phrases sont extraites d’un blog charento-limousin « lo nhac lemosin » qui se consacre à l’occitan dans sa partie charentaise. Son animateur, enseignant à la retraite, est le délégué régional du Parti occitan et dirige d’autres sites comme « confolentès occitan » et « charenta occitania », tous reliés entre eux.

Pour autant, de nombreuses communications sur le sujet démontrent que les creusois (comme tant d'autres !) n'ont aucunement l'impression d'appartenir au monde occitan... Le Marchois est passé du statut jugé péjoratif de "patois" à celui encore plus infériorisant de "sous-dialecte occitan" ! Pas sûr qu'il y ait gagné au change.

Au rythme où vont certains, à force de vouloir à tout prix démontrer que la limite entre l’occitan et le français a reculé au fil des siècles et qu'elle se trouvait autrefois au nord de la Creuse d’aujourd’hui, on arrivera peut-être à nous expliquer que Paris est occitane, Lens et Reims aussi.

L’ « Occitanie » représenterait 32 départements soit plus de 14 millions d'habitants et il y aurait, selon certaines sources militantes occitanes, 2 à 10 millions de locuteurs occitans (??).

carte militante occitane...

Alors qu’ils sont prompts à dénoncer le méchant jacobinisme centraliste et parisien balayant au XIXème la langue d'oc, bien des militants occitans oublient qu’au sein de leur « patrie », les Gitans possèdent leur langue, les immigrés venus du Maghreb parlent aussi l’arabe, sans oublier les « colons français » venus en toute innocence travailler au soleil comme les européens venus de Grande Bretagne, de Belgique, etc… Nombre de locuteurs marchois, auvergnats, gascons, etc... rejettent l'impérialisme linguistique et dénoncent le jacobinisme occitan qui balaie à son tour les singularités locales : voir à ce sujet le site Wikipedia systématiquement complété par des occitanistes qui rattachent tout ce qui concerne la Creuse à leur Occitanie, écrivent les noms locaux en occitan avec leur orthographe et ne mentionnent surtout pas le Marchois !

Petit résumé : Le Marchois est une langue à part, certes influencée par les langues d'oil et d'oc (voir la carte ci-dessous) et c'est très bien ainsi. Il n'a pas à être annexé et récupéré pour des causes nationalistes.

LUS EN 2009 SUR DES FORUMS CONSCACRES A L'OCCITAN...

« Bien que locuteur de langue d'oïl, je comprends quasi parfaitement le languedocien et le provençal, alors que je rame énormément pour le limousin, et ne comprends quasi rien au Marchois ».

« (…) j'ai déjà fait écouter des enregistrement en limousin à des marchois : ils me disaient ne pas comprendre (…) »

« (…) je peux parler (baragouiner disons) le provençal, je comprends très bien le languedocien, je ne comprends pas grand chose en limousin et c'est largement pire en marchois, alors que je l'entends souvent parler (j'ai de la famille dans la zone) et que c'était la langue de mes grands-parents. »

« Franchement, quand j'écoute du Marchois, je ne vois pas le rapport avec le languedocien ou le provençal. Alors ça fait certainement de moi un comploteur anti-occitan... »

« Nicolas QUINT et les locuteurs de MARCHOIS disent qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les limousins plus au sud, et à fortiori pas non plus avec le reste des occitans. Franchement, plus je lis cette analyse linguistique (le bouquin de Quint), plus j'en suis convaincu. Surtout que Quint est un occitaniste convaincu, mais avant tout un scientifique. Il a même appliqué la graphie occitaniste au Marchois, bien qu'il soit phonétiquement bien souvent aux antipodes. Bref, je ne reviendrai pas sur la graphie, qui me parait de toute façon très surprenante pour les parlers occitans du nord ».

Tous ces témoignages ont été trouvés sur internet dans des forums consacrés à l’occitan.

CRITIQUES DE L'HEGEMONISME OCCITAN

LES PROVENCEAUX

Le site internet « Langues, cultures et République » analyse la question des langues régionales, plus particulièrement les langues d'oc en insistant sur le provençal. L’auteur du contenu des pages, Alain Blanchet, est professeur d'histoire-géographie et d’origine provençale et lyonnaise. Il est le frère du linguiste Philippe Blanchet dont les travaux et écrits ont inspiré les parties linguistiques. Philippe Blanchet est professeur des universités en sociolinguistique et didactique des langues, spécialiste des langues régionales de France, de la langue provençale, écrivain de langue provençale (Prix Mistral 1992, Grand Prix Littéraire de Provence 2001), etc...

On peut lire ce passage fort intéressant : http://site.voila.fr/langues_cultures/page3.html

« Non contents de standardiser le languedocien, les promoteurs de la norme occitane ont décidé d'annexer l'ensemble des langues d'oc au mépris de la réalité socio-linguistique déjà évoquée, baptisant occitan non seulement le languedocien, mais toutes les langues d'oc réduites à une seule langue. De même, toutes les régions historiques et culturelles que sont la Provence, la Gascogne, etc., ont été transformées en une unique Occitanie, et Provençaux, Gascons, etc., baptisés d'office Occitans. Il faut ici bien rappeler que occitan, Occitanie et Occitans ont été inventés de toute pièce par quelques intellectuels, en laboratoire, sans tenir compte une seule seconde ni de la réalité du terrain, ni de l'histoire de ces différentes régions, ni, tout simplement, de l'avis des populations concernées. Or, jamais un Auvergnat ou un Provençal ne vous dira qu'il se sent Occitan et qu'il parle occitan. Il se dira Provençal parlant provençal, Auvergnat parlant auvergnat, etc. A part quelques group(uscul)es militants, Occitanie et occitan sont des notions rejetées par les peuples concernés ».

LES AUVERGNATS Autre critique tirée du site internet du CERCLE TERRE D'AUVERGNE qui défend l'arvernois, la langue de l'Auvergne http://pagesperso-orange.fr/auvergnelangueciv/m.htm

« Après 1968, se déclenche la bataille d'anéantissement menée par l'occitanisme avec des concepts tels que "la langue occitane et ses parlers locaux" et au moyen d'une imprégnation par les mots ("occitan" et "Occitanie" serinés à longueur de page, "auvergnat " étant tantôt rejeté, tantôt repris systématiquement comme synonyme mineur d'occitan afin de le priver de tout relief propre), d'un reformatage par un système niveleur d'écriture (l'écriture occitane prétendue "classique") et d'une doctrine linguistique uniformisatrice » .

LES GASCONS

Chez les gascons, l'unanimité ne semble pas évidente : « Quoi qu’il en soit, parler l’occitan ne veut pas dire être occitan. Ca, ce sont les types de Montpellier ou Toulouse qui veulent nous le faire croire. La croix occitane n’a jamais flotté sur Bayonne ou Dax. Pourquoi le devrait-elle aujourd’hui ? Je suis gascon et je ne me sens pas occitan. Pourquoi le devrais-je ? Un Belge ou un Québécois est-il Français parce qu’il parle la langue de Molière ? Un Brésilien est-il Portugais ? Un Mexicain Espagnol ? Non, alors pourquoi les Languedociens veulent-ils que nous soyons Occitans ? (…) » Extrait trouvé sur le site internet consacré au gascon : http://www.gasconha.com/debat/spip.php?article48 |

|