|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

| © 2024 |

| La Marche Hist-Géo |

|

Cette partie du site est dédiée à Pierre VALADEAU (1858-1951) qui habitait Saint Sylvain. Il était instituteur et érudit, auteur d’un célèbre Dictionnaire de la Creuse et collaborateur de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse.

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

Au temps des Gaulois La future Marche ne coïncidait (déjà !) pas tout à fait géographiquement avec les implantations des peuples gaulois. En effet, elle se trouve à la croisée des territoires picton, arverne, biturige et lémovice. Cette position déjà centrale lui vaudra d’être appelée Marchia Lemovicina puisque ce peuple était celui qui occupait majoritairement cette terre. Le territoire des Pictons s'étendait, avant la conquête romaine, sur ce qui sera appelé plus tard le Haut-Poitou (départements de la Vienne et des Deux-Sèvres). Le nom de ce peuple gaulois donnera Poitiers et Poitou. Mais les limites n’étant jamais figées, on estime que ce peuple conquérant occupait une partie de la Basse-Marche et serait venu dans l’Indre et le Nord de la Creuse. Sur les bords du Cher (Carus), les Bituriges (les rois « riges » du monde « bitu») étaient, comme leur nom l’indique, une ancienne et puissante tribu gauloise : ils assiégèrent Rome, s’installèrent en Italie du nord et fondèrent Milan, créèrent la ville de Bordeaux, s’installèrent en Galice et fondèrent une ville nommée Burgis tout près de St Jacques de Compostelle. Cette ville a donc la même origine et pratiquement le même nom que la célèbre ville du Cher (Bourges) qui était leur capitale alors appelée Avaricum. Occupant un territoire correspondant grosso modo aux départements du Cher, de l'Indre (l'ancienne province du Berry) et la partie ouest de l'Allier, on trouve encore leur trace avec l’oppidum d'Argentomagus près d'Argenton-sur-Creuse ou bien encore avec Aigurande, dont le nom vient du gaulois « equoranda » et qui indiquerait l'emplacement de leur frontière avec les Lémovices. Les Bituriges ont donné leur nom à Bourges et à la province du Berry. Les Arvernes furent un peuple très puissant dans la Gaule centrale (entre 200.000 et 300.000 personnes), s'opposant régulièrement à Rome (cf. Vercingétorix). L’Auvergne tire son nom de ce peuple gaulois. Ils auraient couvert le territoire de la Combraille en Haute-Marche. Les Lémovices étaient voisins et vassaux des Arvernes. Leur nom (Lemo «orme» et vices «qui vainquent») signifie vainqueurs avec l'orme. Leur ville principale devint, à l'époque Gallo-Romaine, Augustoritum (Limoges). Ils ont laissé leur nom à Limoges et au Limousin. On pense qu’une de leur ville se trouvait en Creuse à Acitodunum (Ahun). Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses).

Au Moyen Age

La Marche était à l'origine une petite zone frontalière entre une partie du Limousin et une partie du Poitou. C'était aussi une marche au plan linguistique entre langue d'oil et langue d'oc. C’est le sens exact de ce mot, une zone-tampon entre deux pays, deux territoires. « (…) elle a le Berri au Septemtrion, le Poitou au Couchant, le Limousin au Midy, l’Auvergne et le Bourbonnais au Levant » in Pierre Duval Description de la France et de ses provinces (1663).

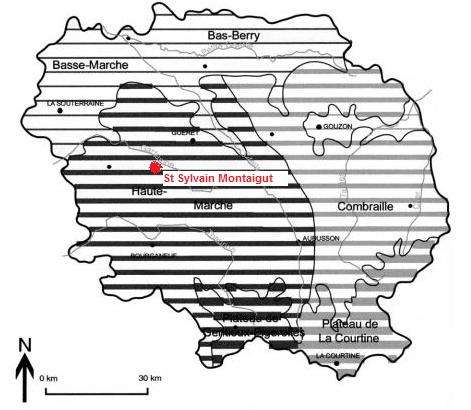

La Marche était constituée de deux zones, Basse et Haute Marche.

Pour la Haute-Marche : - la Creuse actuelle - une petite partie du Berry : quelques communes de l'Indre (autour d'Aigurande).

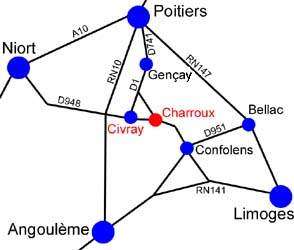

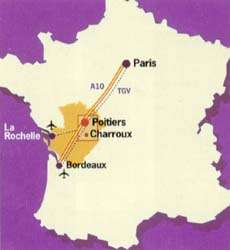

Pour la Basse-Marche : - une partie du Poitou Charroux, en-dessous de Poitiers, fut la première capitale de la Marche. - une partie du Limousin : toute la partie nord de la Haute-Vienne, au delà des Monts de Blond considérés par Frédéric Mistral comme étant la limite nord de la langue d'oc. Le Dorat a été la capitale de la Basse Marche.

- une petite partie de la Charente : à l'est de Confolens.

Cette période se caractérise par une grande instabilité et par la défiance à l’égard du roi de France. L’exemple d’Adalbert, comte de la Marche, est significatif : alors qu’il assiégeait la ville de Tours, il reçut du roi Hugues Capet l’ordre de se retirer. " Qui t'a fait comte ? " lui dit le roi, " Qui t'a fait roi ? " lui répondit Adalbert. Morceaux d'Histoire La Marche fit partie au début du Moyen Age de l'Aquitaine puis elle passa sous la domination des Wisigoths lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse en 419. En 767, elle fut ravagée lors de la lutte que Pépin le Bref mena contre l'Aquitaine. Dans le démembrement de l'empire carolingien, la Marche se morcela en un grand nombre de seigneureries. Elle subit les invasions des Sarrasins et des Normands en 846 puis en 930. Plus tard, ce furent les Hongrois (en 937 et en 951). La France n'avait plus de gouvernement royal. C'est dans ce contexte que Guillaume III, duc d'Aquitaine, créa vers 968 le Comté de la Marche en faveur de Boson 1er dit « Boson le Vieux », premier comte de Charroux. La Province de la Marche qui comprenait la Haute et la Basse Marche, fut constituée comme zone tampon entre le Poitou et le Limousin sur un territoire correspondant aux départements actuels de la Creuse, de la moitié Nord de la Haute-Vienne (région de Bellac) et de quelques cantons de la Vienne et de la Charente. Les premiers comtes de la Marche furent donc les seigneurs poitevins de Charroux.

Charroux, une capitale marchoise en Poitou (langue d'oil)

Aujourd’hui chef-lieu de canton de la Vienne de 1.428 habitants, dans le Haut-Poitou, à 53 km au sud de Poitiers, Charroux fut la première capitale de la Marche en raison de son importance. Construite au VIIème siècle autour de deux grands axes, le château des comtes de Charroux et le monastère, la ville était scindée en deux parties, le Bourg le Comte et le Bourg l'Abbé. Idéalement située dans la vallée de la Charente sur l'un des Chemins de St Jacques de Compostelle, la ville était un haut-lieu de la religion puisque s’y trouvait l'abbaye de St Sauveur construite par Charlemagne pour abriter des reliques (éclats de bois de la Sainte Croix). Charroux acquiert une telle renommée qu’elle est visitée par tous les rois carolingiens, les papes successifs, venus se recueillir devant ces reliques. Plus tard, la capitale de la Marche sera Guéret, dans la Creuse.

limites oil / oc

Par la suite, la province ne cessa pas d’être ballotée voire déchirée. D’héritages en mariages, Charroux fut la capitale de la Marche jusqu'au XIIème siècle puisqu’en 1177 le comte Aldebert IV, de la maison de Montgommery, vendit le comté au roi d'Angleterre pour 15.000 livres, 20 chevaux de bataille et 20 mules.

Richard 1er (le célèbre Richard cœur de lion), roi d'Angleterre, est comte de la Marche pendant 10 années puis son frère Jean sans terre donna en 1199 la Marche à la famille Lusignan qui la gère à partir de 1199. Cette maison est l'une des plus anciennes et des plus célèbres du Poitou (chaque seigneur de Lusignan était l'un des quatre barons du Poitou). Elle donne le premier blason à la Marche, d'argent et d'azur.

Les Lusignan devinrent comte de la Marche et d'Angoulême, rois de Jérusalem, puis de Chypre et d'Arménie. Leur autorité s'étendait en Poitou, en Angoumois et sur la Marche. En 1303, la dernière héritière de cette branche, Marie de la Marche, cède la Marche au roi de France Philippe le Bel.

Au Moyen-Age, la Marche était un donc comté limité au nord par le Berry, à l'est par le Bourbonnais et l’Auvergne, au sud, par le Limousin et à l'ouest par le Poitou sans que les limites soient toujours très claires. Après le XIIème siècle, la future Creuse était morcelée par 8 provinces différentes : Auvergne, Berry, Bourbonnais, Combraille, Franc-Alleu, Limousin et Poitou sans oublier bien sûr la Marche qui représentait la partie la plus importante. Sur les 297 communes qui existaient alors, la Province du Bourbonnais regroupait 3 communes, celle d’Auvergne englobait 5 communes, le Berry 13 et le Limousin 17. Plus conséquents, le Franc-Alleu représentait 22 communes, le Poitou 35, la Combraille 40 et bien sûr la Marche était la plus implantée avec 162 communes. On le voit, la Marche était la province qui couvrait la plus grande partie de la future Creuse avec, à elle seule, 54,5 % de l’ensemble des communes. La Combraille (13,4 %), le Poitou (11,7 %) et le Franc-Alleu (7,4 %) occupent logiquement une partie un peu moins importante. Les provinces du Bourbonnais (1 %), de l’Auvergne (1,6 %) et du Limousin (5,7 %) occupaient en revanche une partie infime du territoire : à elles trois, elles ne représentaient que 8,3 % des communes creusoises. A noter que si Saint Sylvain était bien dans la Marche, Gartempe, Montaigut-le-Blanc ou bien encore Saint-Vaury étaient en Limousin.

Province d’Auvergne

Fiefs de La Marche : Aubusson (vicomté gagnée en 1226 sur le Bourbonnais), Bridiers et Brosse (vicomtés). Principales seigneuries: Combrailles et Mortemart. Dès le Xème siècle, la famille féodale demeurant à Bridiers joue un rôle important à la cour de comtes de Poitiers. Les seigneurs de Bridiers prennent le titre de vicomte et les historiens estiment que l’enclave poitevine du XVIIIème siècle, constituée au XVème siècle, a peu changé en terme de superficie.

Entre 1316 et 1327, la Marche n'eut pas de dignitaire. Charles de la Marche devient roi de France en 1322. A cette date, Louis de Bourbon échangea avec ce roi le comté de Clermont pour celui de la Marche initiant ainsi une nouvelle lignée de Comtes de la Marche. Ainsi, la maison de Bourbon possède la marche de 1322 à 1438. Ce sont les Bourbons qui donnent le blason définitif de la Marche. Certains comtes de la Marche, devenus ennemis du roi de France, virent leur terre confisquée. Ce fut le cas de Jacques de Bourbon, exécuté en 1477 sur l'ordre de Louis XI. Guéret devint la capitale du comté de la Marche en 1514. Devenue la propriété de la famille des Bourbon-Montpensier, la Marche fut confisquée en 1527 par François 1er et offerte à sa mère, Louise de Savoie. Après la mort de celle-ci, il fit cadeau de la Marche en 1540 à son troisième fils Charles, duc d'Orléans. Celui-ci mourut sans héritier en 1545.

Depuis cette date, la Marche ne fut plus jamais détachée du royaume. En 1561, sur décision du roi Charles IX, c'est Le Dorat qui devint la capitale de la Basse-Marche. La féodalité s'étant transformée en noblesse, ce furent alors les fils aînés des princes de Bourbon-Conti qui portèrent le titre honorifique de Comtes de la Marche. De 1470 jusqu'à la Révolution de 1789, la province était sous la juridiction du Parlement de Paris.

La Révolution a peu de retentissement en Creuse. Seul épisode célèbre,celui du Baron de Saint Vaury. Valéry d’Argier était baron de St Vaury, de Malval et vicomte de Bernage. Après avoir assisté à l’assemblée de la noblesse de Guéret en 1789, d’Argier émigre pendant la Révolution française mais sa femme, Anne de St Maur, souffre de cette séparation et lui écrit très régulièrement. Il revient en France, il est reconnu et prend la fuite. Reconnu à nouveau, il est arrêté, jugé et guillotiné à Guéret le 27 août 1793 pour avoir émigré. Valéry d’Argier sera le seul noble creusois guillotiné.

Sous la Révolution, le département de la Creuse a été créé le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, essentiellement à partir de l'ancienne province de la Marche. Son étendue a été augmentée pendant le 13ème siècle et est restée la même jusqu'à la Révolution française (environ 1900 km2).

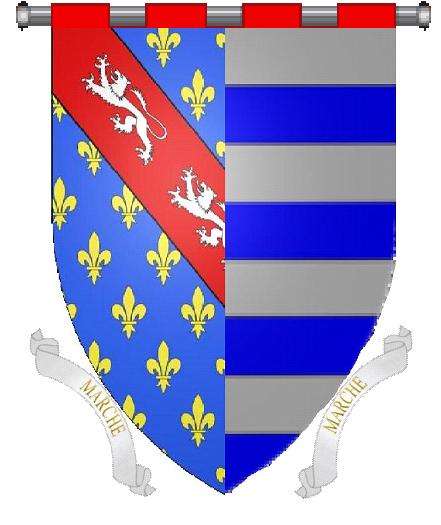

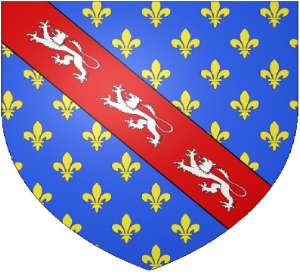

Les armoiries de la Marche Le blason de la province est celui qu'adopta Jacques 1er, comte de la Marche de la maison des Bourbon, vers 1342. On ne peut que remarquer sa ressemblance avec celui du… Bourbonnais (à droite)... Le drapeau des armes du comté de la Marche sont " d'azur semé de fleurs-de-lys à la bande de gueules chargée de trois lions passants d'argent". Ces armes sont directement inspirées de celles de la dynastie des Bourbons. Les trois lions qui viennent compléter le blason du Bourbonnais sont repris des anciennes armes de la Marche au XIIIème siècle, celles de Hugues XI de Lusignan.

Synthèse actuelle entre le drapeau des Bourbon et celui des Lusignan :

La langue De cette période moyenâgeuse, il en ressort que la Marche était plutôt orientée vers ses voisins du Nord, que ce soit le Nord-Ouest sous l’influence du Poitou ou le Nord-Est avec les Bourbons. Sur un plan linguistique, dans le Bourbonnais, la langue d’oil qui prédominait sauf dans la partie sud (Montluçon, Vichy) qui faisait partie du Croissant, zone intermédiaire entre langue d’oil et langue d’oc. Dans le Poitou, on parlait le parlanjhe. C'est là encore une langue d'oïl qui comporte pour l’ensemble de sa moitié Sud, du fait de sa situation géographique, certains traits communs avec la langue d'oc.

On présente souvent l’expression « Chabbatz d’entrar » (finissez d’entrer) comme étant utilisée dans la Marche : rien de plus inexact, il s’agit plutôt d’occitan limousin (Limoges).

Les villes importantes de la Marche étaient, outre Guéret et Charroux, Le Dorat, Bellac, Aubusson et Confolens. On trouve en Creuse des noms de villages qui font écho : Bellegarde-en-Marche, Châtelus-le-Marcheix, Saint-Victor en Marche, etc...

Les premiers comtes de la Marche, qui sont aussi comtes du Périgord, dont Boson I, II et III, Adalbert I et II, régnèrent près de deux siècles (955-1112) et la capitale est située à Charroux, dans le Poitou. Ce sera cette famille qui dirigera le plus longtemps la Marche. La Maison de Montgommery (avec Roger le Poitevin puis les descendants d’Aldebert) ne garde la Marche qu’une soixantaine d’années (1112-1177). Pendant vingt-deux années, la Marche est propriété des rois d’Angleterre (Henri II, Richard Cœur de Lion et enfin Jean Sans Terre qui la vend). La maison de Lusignan, dynastie féodale du Poitou, la reprend à son compte et la conserve pendant un peu plus d’un siècle (1119-1309). La Marche devient ensuite apanage et pairie pendant 8 ans (1314-1322). Philippe le Bel concède à son plus jeune fils le comté en apanage en 1314. Un apanage est une concession de fief faite par le souverain à ses plus jeunes fils, alors que l’aîné devient roi à la mort de son père. C'est donc une portion du domaine royal utilisée pour éviter les révoltes des fils cadets qui se trouvaient eux sans héritage afin d’éviter tout affaiblissement du royaume. Deux ans plus tard, le comté de la Marche est érigé en pairie. Etre pair de France n’est pas un titre de noblesse, c’est un office de la couronne qui devient un moyen pour les rois de distinguer et de s'attacher les nobles les plus importants du royaume. Si cette fonction est seulement honorifique, chaque pair a cependant le droit de siéger au Parlement de Paris. Charles de la Marche devient roi en 1322 et procède à un échange de la province avec le comte de Bourbon. Là commence une nouvelle ère avec la maison de Bourbon et ce pendant plus d’un siècle (1322-1438). Par mariage, le comté passe à la Maison d’Armagnac qui le dirige pendant moins de quarante ans (1438-1477) jusqu’à la trahison de Jacques III d'Armagnac qui est décapité. Louis XI confie la Marche à son gendre par ailleurs duc de Bourbon. Pendant un demi-siècle (1477-1525), les ducs de Bourbon sont donc aussi comtes de la Marche jusqu’à ce que François 1er s’en accapare et la concède en apanage à l’un de ses fils. Guéret est entre temps devenue capitale de la Marche en 1514. Plus tard, la Maison de Bourbon-Conti dispose du titre de comte de la Marche pendant près d’un siècle (1685-1776) avant que la Révolution Française ne fasse table rase de la vieille société.

On le voit, entre les premiers comtes de la Marche et la famille de Lusignan qui étaient poitevins, les Bourbons et ses branches, ces familles ont joué un rôle prépondérant dans l’histoire de la Marche, la dirigeant pendant plusieurs siècles. L’influence de deux provinces de langue d’oil, le Poitou (qui avait en son sein la capitale de la Marche) et le Bourbonnais, est à l’évidence importante. L’influence occitane se limite elle à moins de vingt années. En effet, Richard Cœur de Lion, qui était le plus souvent absent de son royaume d’Angleterre, était né sur le continent (on raconte qu’il n’a même jamais cherché à apprendre la langue anglaise) et écrivait des poèmes en occitan limousin.

Un peu d’étymologieLa Marche (ou les diverses formes de ce mot cf. la marque) est dérivée du Franc marka (« frontière ») et se rapporte à un secteur le long d'une frontière. Le marka franc vient du marko germanique, qui lui-même vient de mereg racine dite "proto-Indo-européenne" signifiant le « bord, frontière ». Mereg a donné le margo latin (« marge »), le mruig irlandais (« région limitrophe »), le marz persan (« frontière, terre »), la marque des norses (« région limitrophe, forêt ») et la « marque » anglaise.

Le mot « marche » dans le sens de la région limitrophe a été emprunté à la Marche française, qui l'avait emprunté au franc. Pendant la dynastie franche des Carolingiens, le mot a s’est répandu dans l'ensemble de l'Europe. Quand deux souverains se rencontraient “en marche”, selon une expression médiévale, cela ne voulait pas dire qu’ils faisaient route ensemble mais qu’ils avaient un entretien aux confins de leurs Etats. Les marches étant particulièrement exposées aux invasions ennemies, elles furent confiées, au début du Moyen Age, à des gouverneurs militaires qui s’appelèrent marquis ou margraves. Le célèbre Roland, était comte de la marche de Bretagne et donc marquis. La Marche était elle devenue nécessaire à la suite de la situation entre l'Aquitaine et le Limousin.

Des exemples

En France

A partir du Moyen Âge, pendant près de 600 ans, la frontière entre la France et la Bretagne (alors Etat indépendant) a été le théâtre d'affrontements : un réseau dense de châteaux forts, dont beaucoup ont subsisté jusqu'à nos jours, est construit sur la zone frontalière entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Ces forteresses militaires sont appelées les Marches de la Bretagne, constituent une ligne de défense contre les menaces extérieures. Elles ont pour nom Fougères, Vitré, Châteaubriant, Ancenis, Nantes et Clisson.

Les Iles britanniquesLe nom du royaume Anglo-Saxon dans les Midlands de l'Angleterre était Mercia. Ce nom utilisé en vieil anglais signifiait « gens de frontière » puisque le royaume faisait face à la frontière avec les Gallois et, côté mer, s’opposait aux envahisseurs anglo-saxons. Les zones frontalières entre l'Angleterre et le Pays de Galles avaient pour le nom Marches de Galles (marchia Wallia) et les seigneurs normands en « mars de Galles » étaient appelés les seigneurs de la Marche.

En ItalieLa région des Marches se situe au cœur de l’Italie entre la mer Adriatique et les montagnes des Apennins. En 969, se constituent la Marca Camerinense, de la Marca d’Ancone et la Marca Firmana.

|

|

La Marche

La Marche